Di Hervé Roten

Il posto delle donne nella tradizione ebraica è spesso fonte di controversia. La halakha – la legge ebraica – rinvia generalmente la donna al suo ruolo di custode della casa, di educatrice dei suoi figli. Ma non è sempre stato così.

Se ci riferiamo al Libro dei Giudici che racconta la storia degli Ebrei, tra la conquista della Terra di Canaan e l’apparizione della monarchia, una donna occupa un posto di primo piano. Si tratta di Debora, quarta Giudice d’Israele, profetessa e capo militare. Intorno al XIII secolo a.C, quest’ultima convoca un guerriero di nome Barak per formare un esercito con le tribù di Neftali e Zabulon per sconfiggere l’esercito cananeo di Sisera, al servizio del re Yabin. Dopo un feroce combattimento, Siséra viene ucciso da un’altra donna, Yaël. E questa vittoria porta alla sconfitta finale del re cananeo Yabin. Debora canta allora un cantico con Barak, un vero e proprio canto di vittoria che suona come un avvertimento per principi e re stranieri che potrebbero rappresentare una minaccia per gli Ebrei.

Attraverso questo racconto biblico emerge l’immagine di una donna liberata, liberatrice, uguale all’uomo, e che non esita a cantare con lui. Un altro riferimento al canto femminile si ritrova anche dopo l’episodio della traversata del Mar Rosso. Gli uomini innalzano un cantico al Signore (Chirat hayam), poi Myriam, la sorella di Mosè, e tutte le donne ballano al suono del tamburello dopo che le acque del Mar Rosso hanno inghiottito gli egiziani (Esodo, XV, 20). In quel momento uomini e donne sono simbolicamente uniti dal canto.

Ciò non impedirà le autorità rabbiniche di decretare secoli dopo come impuro il canto della donna. La voce esprimendo la nudità, l’halakha stabilisce che una donna non deve cantare in presenza di uomini, per non distrarli dalla preghiera e dai loro studi.

Ecco perché per molto tempo il canto delle donne si è espresso principalmente all’interno della casa (accensione delle candele per lo shabbat, ninnenanne, canti di intrattenimento, ecc.) od al momento di grandi occasioni (canti nuziali, canti funebri, ecc.).

E’ solo verso la metà del 18° secolo, con la nascita dell’Haskala – il movimento illuminista ebraico – che sono messe in atto le riforme all’interno del giudaismo normativo. Un certo numero di donne può allora accedere ad un’istruzione basata sui fondamenti della cultura occidentale generale.

Oggi il canto delle donne si esprime in molti modi a seconda del grado di religiosità. Negli ambienti ortodossi, il canto della donna rimane rigorosamente inquadrato dall’Halakha. Tra i tradizionalisti, le donne mescolano le loro voci a quelle degli uomini. Tra i liberali, le donne cantano liberamente, occupando per alcune il posto di hazzanit (femminile di hazzan che significa il cantore). Infine, tra gli ebrei non religiosi che rimangono comunque attaccati alla propria identità ebraica, il canto è diventato un identificatore ad alto contenuto simbolico, il che spiega il rinnovato interesse per le canzoni yiddish, giudeo-spagnole od arabe eseguite da interpreti di entrambi i sessi.

Ascoltare il programma radiofonico : Il canto giudeo-spagnolo delle donne del Marocco (in francese)

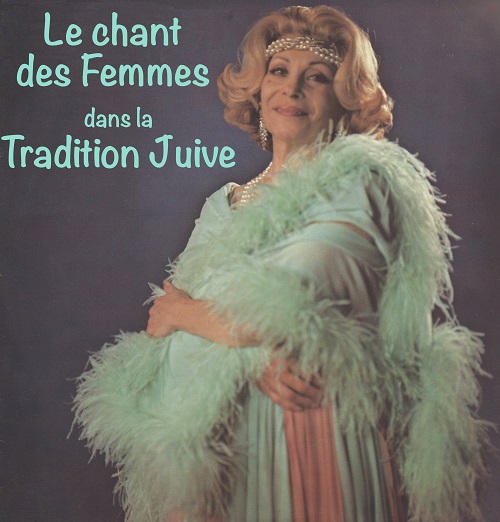

Per saperne di più sul CD di Naïma Chemoul (Maayan) : Dall’Andalusia all’Oriente… Il canto delle donne sefardite