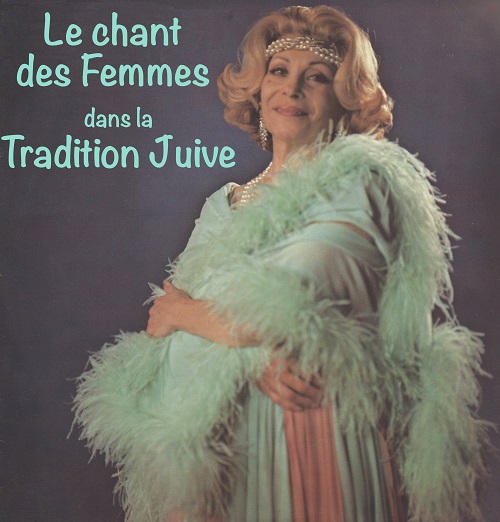

Par Hervé Roten

La place des femmes dans la tradition juive est souvent source de polémique. La halakha – la loi juive – renvoie généralement la femme à son rôle de gardienne du foyer, d’éducatrice de ses enfants. Il n’en a pas toujours été ainsi.

Si l’on se réfère au Livre des Juges qui raconte l’histoire des Hébreux, entre la conquête du Pays de Canaan et l’apparition de la royauté, une femme occupe une place de choix. Il s’agit de Déborah, quatrième Juge d’Israël, prophétesse et chef militaire. Vers le 13e siècle avant J.C., cette dernière convoque un guerrier nommé Barak afin qu’il lève une armée parmi les tribus de Nephthali et de Zabulon pour vaincre l’armée cananéenne de Siséra, au service du roi Yabin. Après une lutte farouche, Siséra est tué par une autre femme, Yaël. Et cette victoire conduit à la défaite finale du roi cananéen Yabin. Déborah entonne alors avec Barak un cantique, véritable chant de victoire qui résonne comme un avertissement aux princes et rois étrangers qui pourraient constituer une menace pour les Hébreux.

A travers ce récit biblique se dessine l’image d’une femme libérée, libératrice, égale de l’homme, et qui n’hésite pas à chanter avec lui. Une autre référence au chant féminin se trouve également après l’épisode de la traversée de la mer rouge. Les hommes élèvent un cantique à l’Eternel (Chirat hayam) puis Myriam, la soeur de Moïse, et toutes les femmes dansent au son du tambourin après que les eaux de la mer rouge ont englouti les Égyptiens (Exode, XV, 20). A ce moment hommes et femmes sont symboliquement unis par le chant.

Ceci n’empêchera pas les autorités rabbiniques de décréter des siècles plus tard le chant de la femme impur. La voix exprimant la nudité, la halakha stipule qu’une femme ne doit pas chanter en présence d’hommes, de peur de les détourner de la prière et de leurs études.

C’est pourquoi durant fort longtemps le chant des femmes s’exprima principalement au sein de la maison (allumage des bougies de Chabbat, berceuses, chants de divertissement, etc.) ou lors des grandes occasions (chants de mariage, chant funèbres…).

Il faudra attendre le milieu du 18e siècle, avec la naissance de la Haskala – le mouvement des Lumières juif – pour que se mettent en place des réformes au sein du judaïsme normatif. Un certain nombre de femmes peuvent alors accéder à une éducation basée sur les fondements de la culture générale occidentale.

De nos jours, le chant des femmes s’exprime de multiples manières selon le degré de religiosité. Dans les milieux orthodoxes, le chant de la femme reste strictement encadré par la Halakha. Chez les traditionalistes, les femmes mêlent leur voix aux hommes. Chez les libéraux, les femmes chantent librement, occupant pour certaines le poste de hazzanit (féminin de hazzan signifiant le chantre). Enfin, chez les juifs non religieux, mais qui demeurent néanmoins attachés à leur identité juive, le chant est devenu un identifiant à haute teneur symbolique, ce qui explique le regain d’intérêt pour les chansons yiddish, judéo-espagnoles ou arabes exécutées par des interprètes des deux sexes.

Ecouter l’émission de radio : Le chant judéo-espagnol des femmes du Maroc

En savoir plus sur le CD de Naïma Chemoul (Maayan) : De l’Andalousie à l’Orient… Le chant des femmes sépharades